集中治療科

主な診療

敗血症

細菌や真菌、ウイルスなどの病原体が生体内に侵入すると、私たちの身体は様々な防御反応を起こしてこれらの病原体を排除しようとします。しかし、防御反応がコントロールできず、私たち自身の諸臓器に障害をもたらしてしまう場合があり、この様な感染症により重篤な臓器不全が引き起こされる状態を敗血症と言います。

敗血症を引き起こす病原体としては、ブドウ球菌、レンサ球菌、大腸菌、緑膿菌などの細菌はもちろん、ウイルスや寄生虫、真菌が原因となることもあります。また、肺炎、尿路感染症、胆管炎、腹膜炎、壊死性筋膜炎(四肢などの軟部組織感染症)など、全身のあらゆる臓器・部位の感染症がその原因となりえます。

敗血症では、全身の臓器が障害され、進行すると、呼吸不全、循環不全、肝機能障害、腎機能障害、中枢神経障害、凝固障害などが出現します。特に、急性循環不全を伴う敗血症性ショックでは、未だに30%近い患者さんが救命できず亡くなられています。

敗血症の治療においては、できるだけ速やかに敗血症の原因となった感染症の治療を行うことが大切です。病巣を早急に特定し、原因となっている病原体の同定を進めながら、適切な抗菌薬、抗ウイルス薬、抗真菌薬などの投与を開始します。また、膿胸や胆嚢炎など、外科的に感染巣コントロールが必要となる場合もあり、各診療科との連携も重要になります。

同時に、肺や心臓、腎臓、肝臓など、重要な臓器の機能不全を伴う場合には、これらの臓器機能をサポートするための薬物療法や、人工呼吸器や血液浄化器などを用いた代替補助的治療を行う必要があります。集中治療科では、このような患者さんに対し、全身状態の変化を細かく観察し、循環管理や人工呼吸管理、血液浄化療法、栄養および血糖管理などの全身管理を行いながら、各診療科と協力して治療を行なっています。

急性呼吸窮迫症候群ARDS

急性呼吸窮迫症候群(Acute respiratory distress syndrome; ARDS)とは、肺炎や敗血症などの感染症、急性膵炎、多発外傷など、様々な先行疾患が引き金となって発症する重篤な呼吸障害です。

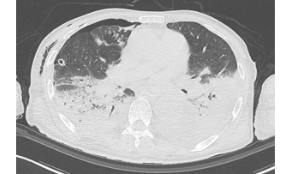

ARDSでは、肺の炎症により血液中の水分やたんぱく質が血管から漏れ出し、本来は空気が満たすべき肺の中を充満してしまいます。そのため、肺へ吸入した空気から血液へ酸素を取り込み、血液から空気へ二酸化炭素の排出を行うこと(ガス交換)が出来なくなります。このような肺の状態を、透過性亢進型肺水腫と言います。胸部レントゲンでは、両側性の肺浸潤影が認められます。

ARDSを引き起こす原疾患は、肺炎や尿路感染症などの細菌感染から多発外傷、熱傷、有毒ガスの吸入など、様々であり、原疾患ごとに適切な治療を行う必要があります。例えば、肺炎や尿路感染症などの細菌感染が原因の場合は、有効な抗菌薬投与を行い、重症膵炎が原因の場合は、適切な輸液管理による循環動態の維持や、必要に応じて膵酵素阻害薬の投与を行います。

ARDSでは、一般的に行われる酸素吸入では十分に酸素を体内に取り込むことが困難な重篤な呼吸不全を発症します。このため、人工呼吸器を用いた呼吸管理を行う必要があります。比較的軽症の場合は、専用のマスクにより装着する非侵襲的人工呼吸を用いることもありますが、多くの場合は、気管挿管を行った上で侵襲的人工呼吸管理を行います。ARDSを発症した肺は、強い炎症を起こしているため、高い圧や大きな換気量にさらされると、さらに傷害が引き起こされてしまいます。このような病態を、人工呼吸関連肺障害(Ventilator associated lung injury; VALI)と呼びます。ARDSにおける人工呼吸では、VALIを起こさないために、高い圧は避け、一回換気量を低用量に制限するような管理を行います。また、特に重症例では、腹臥位で人工呼吸を行うこともあります。酸素化が改善し、救命率も上昇することが期待できますが、気道管理や圧迫による皮膚障害や神経損傷に対して十分に注意を払う必要があり、集中治療科でも、専任医師の管理のもと、習熟したスタッフにより実施しています。

経腸栄養療法

重症患者さんでは、栄養障害が進展すると、感染合併症や死亡率が増加し、予後が悪化します。このため、重症患者さんの診療においては、可能なかぎり早期からの栄養療法の介入が必要ですが、点滴を用いた経静脈栄養に比べ、消化管を用いた経腸栄養の方が、感染症発生を抑制し、入院期間を短縮させる効果があり、さらに経腸栄養を早期開始(ICU入室後24~48時間以内)に開始することで、死亡率が低下することが示されています。

当科では、患者さんの栄養状態評価および経腸栄養療法のプロトコルを作成し、入室された患者さん全てに対して、原則的に入室後24時間以内の経腸栄養を導入しています。現在、栄養チューブは、胃内留置より肺炎のリスクが低いとされる十二指腸内への留置を積極的に行なっています。

経腸栄養中、患者さんは30度以上の頭側挙上を基本とします。このような姿勢により、肺炎の発生が抑制されます。

早期離床・早期リハビリテーション

近年、ICUにおける患者さんの救命率は向上しましたが、病状が回復しICUを退室した患者さんにおいて、退院後も運動機能やメンタルヘルスの障害が高率に発生し、患者さんの生活の質(QOL)を損ない、社会復帰への妨げとなることが大きな問題となっています。このような患者さんに、人工呼吸管理中から早期離床・早期リハビリテーションを行うことで、ICU退室時や退院後の患者さんの筋力回復や機能的自立度の改善効果が期待できます。

当科では、集中治療科医師、看護師、理学療法士により協議を行いながら、人工呼吸管理中の重症患者さんへの早期離床・早期リハビリテーションのためのプログラム作成を進めており、入室後速やかに介入を開始し、理学療法士、看護師、医師が協力しながら、人工呼吸管理中でも積極的に座位保持、立位、歩行へと離床を行なっています。

人工呼吸中の鎮静

当科では、一部の病態を除き、可能なかぎり日中は鎮静薬を使用せず、患者さんとのコミュニケーションをはかりながら、治療・ケアを行なっています。患者さんの生命予後、機能的予後の改善をもたらすだけでなく、現在の病状・病態や行われている治療の必要性を理解していただき、患者さん自らが治療やケアへ積極的に参加していただくことが、メンタルケアの上でも重要であると考えています。

-

診療科

-

センター

-

診療支援部門

-

チーム医療部門

-

研究部門