産婦人科

産科 ~「安全な出産」から「安心で、痛みの少ない出産」へ~

- 妊婦健診について

- 胎児超音波検査について

- NIPT(非侵襲性出生前遺伝学的検査)について

- 4D超音波検査について

- 助産外来について

- 無痛分娩について

- カンガルー教室・無痛分娩教室について

- 病棟のご案内

- 面会のご案内

- 夫立ち会い分娩について

- 早期母児接触について

- 出産後のお食事

- すくすく外来について

- 乳児健診について

- 母子免疫ワクチンについて

妊婦健診について

診療時間

| 月曜日〜水曜日、金曜日 | 9:00〜16:00 |

|---|---|

| 木曜日 | 9:00〜12:00 |

平⽇のみ(祝⽇は除く)の診療となります。それ以外は時間外の診療となりますので、受診が必要な際は産科病棟(4Cさくら病棟)にご連絡を⼊れてください。初診の⽅は受診⽇の朝11:00までに受付を済ませてください。次回からの妊婦健診は予約制となります。紹介状をお持ちの⽅は地域医療連携室より受診の予約が可能となります。

胎児超音波検査について

産科専用の最新の超音波診断装置(GE社Voluson E10)を導入してます。

2020年6月より最新の超音波診断装置を導入し、胎児の観察がより明確になりました。また4D超音波検査についても従来機より精緻となっており、妊婦健診時に併せて施行します。ただし、胎児の顔の向きによっては観察できない場合もあり、ご了承ください。

胎児精密超音波検査(胎児スクリーニング検査)とは

胎児に形態異常がないかどうかを評価する検査で、当院で分娩予定の方を対象とし、妊娠中期(妊娠20週頃と妊娠30週頃)に通常妊婦健診で行う予定です。時期などが担当医と相談してください。

出生前遺伝学的検査とは

出生前遺伝学的検査とは、おなかの赤ちゃんが染色体の異常をもっているかどうかを調べる検査で、その目的は、赤ちゃんの健康状態を確認し、染色体に異常があった場合、妊娠中や生後に適切な対応ができるように準備をすることです。出生前検査には、確定的検査と非確定的検査があります。確定的検査には絨毛検査や羊水検査がありますが、子宮に針を刺す検査方法で流産などの危険性を伴います。そこで、赤ちゃんに危険を伴わない検査として非確定的検査が開発されました。以前から超音波マーカーを用いた胎児初期スクリーニング検査や母体血清マーカーを用いた検査がありますが、いずれも疾患に罹患(りかん)している確率をみるもので精度がそれほど高くないのが欠点でした。近年、遺伝子解析の技術が急速に進歩し、微量のDNAを増幅し遺伝子解析ができるようになりました。その技術を利用したのがNIPT(非侵襲性出生前遺伝学的検査)です。

胎児初期スクリーニング検査とは

妊娠11週~13週に実施する検査で、出生前検査では非確定的検査に位置づけされています。対象疾患は21トリソミー(ダウン症)、18トリソミー、13トリソミーです。特定の超音波マーカーを測定し、対象疾患に罹患(りかん)する確率をみる検査で、検査の結果、対象疾患の確率が高くなった場合は、確定的検査(絨毛検査、羊水検査)のため高次施設へ紹介します。希望者のみとなりますので、希望があれば担当医師またはスタッフに伝えてください。

火曜日午後(完全予約制) 検査日は今後変更となる可能性があります。

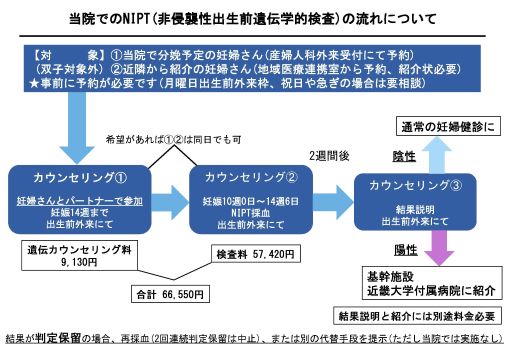

NIPT(非侵襲性出生前遺伝学的検査)について

- NIPTは、母体の血液中に浮遊している絨毛(将来胎盤になるもの)に由来するcell free(セルフリー) DNAを増幅し解析することで、胎児の染色体疾患の可能性を調べる検査です。精度はかなり高いですが、非確定的検査に位置づけられています。

- 検査は血液の採取のみですが、検査前後に遺伝カウンセリングが必要となります。

- NIPTの検査対象は現在のところ21トリソミー(ダウン症候群)、18トリソミー、13トリソミーで、すべての異常がわかる訳ではありません。

- 検査結果は“陽性”“陰性”“判定保留”のいずれかとなります。判定結果が“陽性”の場合は、赤ちゃんが21トリソミー(ダウン症候群)、18トリソミー、13トリソミーのいずれかの可能性があるため確定的検査としての羊水検査が必要ですので、基幹施設である近畿大学病院に紹介となります。“陰性”の場合は通常の妊婦健診での管理となります。“判定保留”の場合は再検査を行い、2回連続判定保留の場合は中止となります。

採血時期 妊娠10週0日~妊娠14週6日 日時/場所 月曜日午前中(完全予約制) 出生前外来にて実施予定

月曜日が祝日の場合や急ぎの場合は産婦人科外来に問い合わせてください。担当医 安川久吉 日本産科婦人科遺伝診療学会認定医(周産期) 検査の流れについては「当院でのNIPT(非侵襲性出生前遺伝学検査)の流れについて」を参照ください。

4D超音波検査について

妊娠中1回を目安に追加料金なく4D超音波検査を受けていただくことが可能です。

時期の目安は妊娠7~8か月ごろで、曜日は限定されますので、健診の際、担当のスタッフと相談してください。

助産外来について

助産外来とは、正常経過の妊婦さんを対象に助産師が中心に妊娠管理を行う外来をいいます。妊娠経過に問題がないと医師が判断した場合に限り助産外来に移行が可能です。助産外来ではバースプランを作成したり、妊娠中の生活、不安などの相談をゆっくりお話しできます。完全予約制となりますので、興味がある妊婦さんはスタッフにご相談ください。

| 場所 | 産婦人科外来 |

|---|---|

| 日時 | 火曜日 |

| 受付時間 | 14:00~(完全予約制) |

無痛分娩について

無痛分娩とは

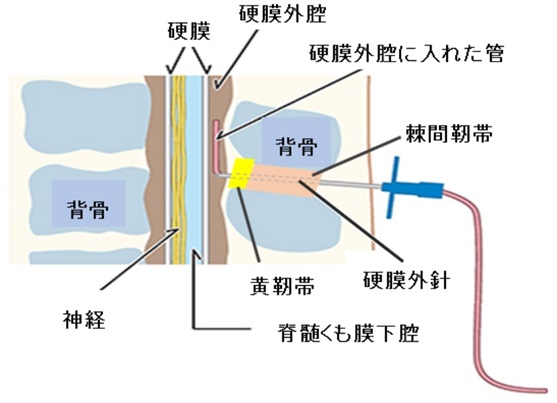

無痛分娩とは、麻酔を用いて陣痛という苦しい痛みを和らげる分娩で麻酔分娩とも呼ばれています。色々な麻酔方法がありますが、当センターでは硬膜外麻酔を用いた無痛分娩を行っております。

硬膜外麻酔とは、背骨の中の硬膜外腔という狭い空間に細いカテーテルという管を留置し、その管から局所麻酔薬を投与する方法で、手術後の痛みを和らげるためによく用いられており、当センターでは、帝王切開でも硬膜外麻酔を併用し痛みのコントロールを行っています。硬膜外麻酔による合併症には、①カテーテルを入れることによる合併症と②局所麻酔薬を投与することによる合併症の2つがあります。具体的に、①にはカテーテルによる感染、硬膜外膿瘍(膿がたまること)、硬膜外血腫(血液がたまること)、硬膜誤穿刺による硬膜下血腫、カテーテルの切断などがあります。②には全脊髄くも膜下麻酔、局所麻酔中毒があります。特にカテーテル挿入時と局所麻酔薬開始時が一番重要ですので、特に細心の注意を払っています。万一、合併症が起こった場合も早期に発見できれば大事に至ることはありません。そのために血圧、脈拍数、体温などを頻回に測定し、異常の有無(足の異常、口の中の異常など)を何度も確認することになりますが、合併症の早期発見のためご協力ください。また、硬膜外麻酔用のカテーテルが入らない場合、分娩の進行が早すぎて痛みが取れないまま終わってしまう場合、また分娩が重なりスタッフの人手の都合で無痛分娩ができない場合もありますので、ご了承ください。

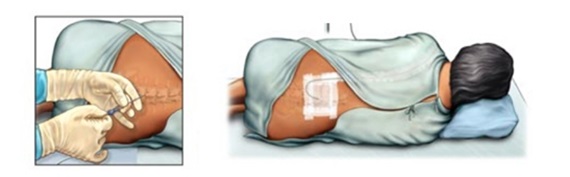

【硬膜外カテーテルの留置方法】

カテーテル挿入後は入浴はできませんが、自由に動いていただいて結構です

計画的な無痛分娩の実施

当センターでは原則、計画的な無痛分娩を行っており、週前半か週半ばに計画的に入院していただきます。無痛分娩希望で入院予定の妊婦さんに陣痛が始まってしまった場合は対応できない場合もあります。入院後、まず硬膜外麻酔用のカテーテルを留置します。その際、カテーテルの先端が予定外の場所に入っていないか必ずテストをして確認しています。子宮の出口が熟化していない (分娩の準備ができていない)場合はミニメトロという風船を子宮内に留置し、子宮の出口の熟化を促(うなが)します。翌日、陣痛促進剤を投与し、痛みがでたタイミングで局所麻酔薬を開始し、この時点が無痛分娩の開始となります。この際、まずは少量の局所麻酔薬を3回投与し、再度合併症がないことを確認します。問題がなければスマートポンプという機械に接続し、痛みがあればご自分で付属のボタンを押してもらうことで痛みのコントロールが可能になる仕組みです。分娩が終了すれば背中のカテーテルを抜去し、下肢のしびれなど異常がないことを確認し、無痛分娩は終了となります。万一、足のしびれなど違和感が残ったり、頭痛がひどい場合は遠慮せずにスタッフに申し出てください。

↑

↑無痛分娩用の機械

無痛分娩のデメリット

無痛分娩の一番の欠点は、努責感(いわゆる“いきみ”)がわからなかったり,陣痛が弱くなったり,自然分娩と比べると分娩時間が長くなることで,吸引分娩などの器械分娩の頻度が多くなることです。しかしながらそのために帝王切開率が増えたという報告はありません。努責感がわらなくても、スタッフがいきむタイミングを指導しておりますので、ご心配しないでください。吸引分娩はあくまで最後の手段と考えております。

万一の合併症に備え、普段から医療安全の講習会などに出席し、また、院内でも勉強会を開催し、急変時に対応できる準備をしております。安全に無痛分娩を受けていただくことで、人生に何度もない分娩がいい思い出となりますようお手伝いしたいと思います。ご希望の産婦さんや無痛分娩をしようかどうか悩まれている産婦さんがおられましたら無痛分娩責任者である安川か担当医師にご相談ください。それから無痛分娩を受けるかどうか決定していただいても結構です。

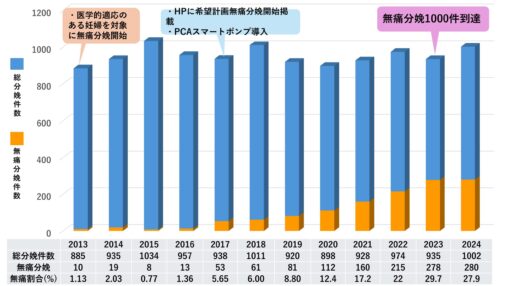

当センターの無痛分娩の成績

| 2022年1月~12月 無痛分娩件数215件の内訳 | |||

| 初産婦 | 90件 | 経産婦 | 125件 |

| 経膣分娩 | 160件 | 吸引分娩 | 55件 |

|---|---|---|---|

| 麻酔関連合併症 | 0件 | ||

カンガルー教室・無痛分娩教室について

2024年5月より新型コロナウイルスの影響で中止しておりましたカンガルー教室を再開します。新たに無痛分娩教室も開催することとなりました。完全予約制となっております。ご希望の方は健診時に産婦人科外来受付でご予約をお取りできますので、お気軽にお声がけください。また、他院で妊婦健診中で、当センターで分娩予約されている方は、お電話での予約もお取りできます。

カンガルー教室

日時:第4水曜日 10:00~11:30

対象:妊娠30~36週頃の妊婦さんとパートナーの方

内容:医師・栄養士・助産師からの話

・お産の流れと過ごし方

・赤ちゃんとの生活

・入院中の生活 など

無痛分娩教室

日時:第3水曜日 10:30~11:30

対象:妊娠25週以降の無痛分娩を希望されている妊婦さん、または悩まれている妊婦さんとそのご家族1名まで

内容:医師・助産師からの話

・無痛分娩のメリット・デメリット

・無痛分娩の流れ

・無痛分娩中の過ごし方 など

開催場所はいずれも当院3F講堂Aです。当日は母子手帳持参の上、エレベーターで3階へお越し下さい。

病棟のご案内

病棟は4Cさくら病棟になります。

新病院になり、病室、分娩室ともに広くなりました。

4人部屋もありますが、退院前に赤ちゃんと一緒に過ごしていただける母児同室が可能な個室部屋をたくさんご用意しました。

分娩待機室は4人部屋で、分娩室は計4部屋あり、うち1室は帝王切開も実施可能な仕様となっております。

NICU(新生児集中治療室)が分娩室に隣接しており、胎児の急変時も対応可能となっております。

面会のご案内

| 面会可能な方 | 家族又は家族に準じる方(小学生以下の方は不可) |

|---|---|

| 人数 | 3名まで |

| 時間帯/可能時間 | 14時から18時まで(土・日・祝を含む) 1時間程度 |

| 面会場所 | 4Cさくら病棟デイルーム |

赤ちゃんとは窓越しの面会となります。

手指消毒及びマスク着用をお願いします。また飲食はできません。

発熱している方、体調不調の方はご遠慮ください。

【 母子同室のご案内 】

新病院では、基本的に赤ちゃんの1日目診察後より母子同室を行っております。

母子同室とは、お母さんと赤ちゃんが一緒に同じ部屋で過ごすことをいいます。

【 母子同室のメリット 】

- 赤ちゃんとの生活に少しずつ慣れることができる

- 赤ちゃんが欲しがる時に、いつでもおっぱいをあげることができる

- お母さんと赤ちゃんが一緒にいることで、絆を深めることができる

※疲労時や体調がすぐれない場合は、赤ちゃんを新生児室でお預かりしますので、遠慮なくスタッフにお伝えください。

夫立ち合い分娩について

赤ちゃんのお父様に限って、出産から出産後2時間を目処に、ご夫婦と赤ちゃんで過ごしていただくことができます。赤ちゃんの抱っこもできます。

なお、発熱している方、体調不調の方はご遠慮ください。

早期母児接触について

当センターでは、出産直後よりお母さんと赤ちゃんが肌と肌で接触し母と子のきずなを深め、母乳哺育を促進するために、早期母児接触を勧めています。

早期母児接触の効果

- お母さんと赤ちゃんの体が密着することで熱喪失が減り、赤ちゃんが体温を維持しやすくなります。

- 赤ちゃんの過度の緊張がとれ、呼吸状態が安定し、無駄なエネルギーの消費を抑え、その後の体重増加につながります。

- お母さんからの健康な常在菌を獲得することによって赤ちゃんを感染から守ります。

- 産婦さんは母親になった実感と喜びを深く感じ取ることができ、早くからお乳を吸わせることによって、お乳の出がとても良くなります。

出産後のお食事

入院期間中に1回、産後にお祝い膳を提供しております。

すくすく外来について

当センターで出生された赤ちゃんで、乳児健診までの体重増加や授乳状況を把握するために産科スタッフが無料で行っております。完全予約制となりますので、退院の際に育児に不安のある方はスタッフに相談してください。また、スタッフから受診を勧める場合もあります。退院後にお電話での予約も可能です。

| 受付時間 | 産婦人科外来 |

|---|---|

| 場所 | 毎火・木・金曜日(祝日を除く) |

| 日時 | 14:00~(完全予約制) |

乳児検診について

当センターで出生された赤ちゃんの生後1か月目の乳児健診を小児科医が行っております。赤ちゃんの退院の際に予約を入れる完全予約制となります。

| 受付時間 | 小児科外来 |

|---|---|

| 場所 | 毎火曜日(祝日を除く) |

| 日時 | 13:30~(完全予約制) |

母子免疫ワクチンについて

- 母子免疫ワクチンとは、妊娠中のお母さんにワクチンを接種すると母体内でウイルスに対する抗体が作られ、胎盤を通じておなかの赤ちゃんが抗体を獲得し、生後に赤ちゃんがそのウイルスに感染しにくくなる可能性のあるワクチンをいいます。

- 今回、RSウイルスに対する母子免疫ワクチン「アブリスボ」が妊娠中に接種可能となりました。

- RSウイルス感染症は、RSウイルスに感染することによって起きる呼吸器の感染症で、生まれたばかりの赤ちゃんから高齢者まで誰でも感染します。特に生まれてから6ヶ月以内の赤ちゃんは免疫が未熟なため、RSウイルスに感染すると重症化し、酸素吸入や点滴などの治療のため付き添いでの入院が必要となることがあります。

- 妊娠中にRSウイルスワクチン「アブリスボ」を接種することで、生後数ヶ月の間、赤ちゃんのRSウイルス感染症の予防が期待できます。

- 当院では自費接種となりますが、生まれてくる赤ちゃんをRSウイルスから守るためにワクチンの接種を推奨しています。

接種対象 妊娠24週から36週の妊婦さん 接種方法 0.5mLのワクチンを筋肉内に接種します 費用 27600円(自費負担となります) 接種を希望される妊婦さんは完全予約制ですので、スタッフに申し出てください。

-

診療科

-

センター

-

診療支援部門

-

チーム医療部門

-

研究部門